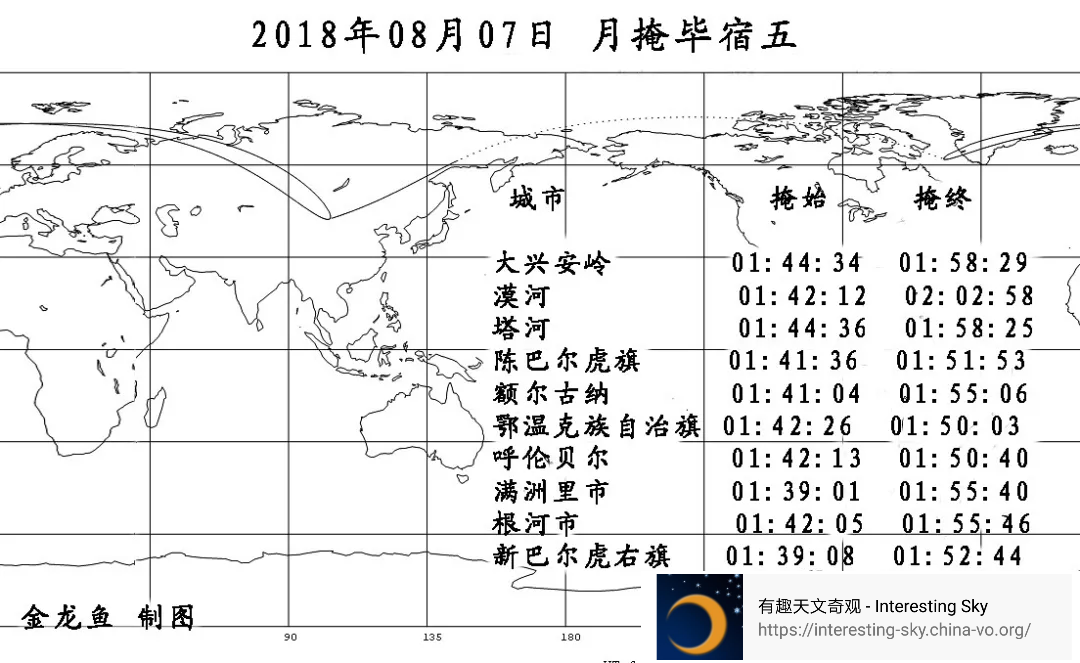

发布单位:台北市立天文科学教育馆 丨 观赏方式:

★★★★

英仙座流星雨(Perseid,007 PER)可说是最有名的流星雨之一,因为它不但数量多,而且几乎从来没有在夏季星空中缺席过,可说是流星雨中的「老忠实」,每年固定时间稳定出现,是非专业流星观测者最好的流星雨,也是全年三大周期性流星雨之首。几乎整晚可见,且恰好在暑假期间,非常受到大家的欢迎。

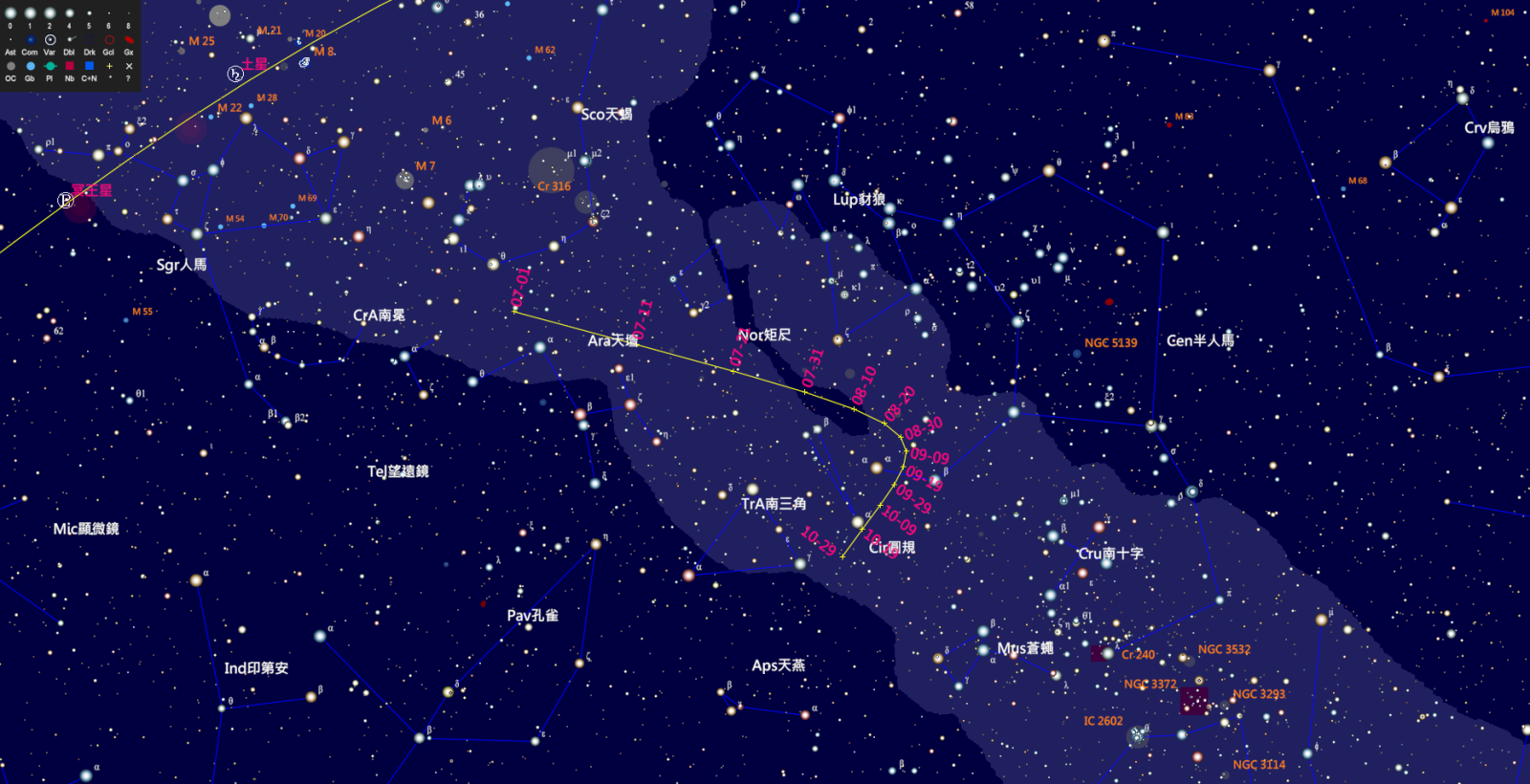

自英仙座流星雨母彗星Swift-Tuttle彗星于1992年11月通过近日点后,英仙座流星雨更是大放异彩。今年的英仙座流星大有看头,极大时估计天顶每时出现率(ZHR)可达110,8月12日与13日的午夜后至曙光前都是观测英仙座流星雨的黄金时段,午夜时其辐射点位于东北方地平线,曙光前升至约80度高。更棒的是,今年的英仙座流星雨适逢初三,辐射点升起时眉月早已落下,完全不会影响流星雨的观测!

台北天文馆同仁于2015/8/12凌晨4:05拍摄的英仙座流星雨流星影像。版权所有:台北天文馆

台北天文馆同仁于2015/8/12凌晨4:05拍摄的英仙座流星雨流星影像。版权所有:台北天文馆

台北天文馆设置于阳明山湖田小学的流星监测系统于2016年8月12日凌晨3:20捕捉到的英仙座流星雨之火流星身影。

英仙座流星雨属于高速流星群,流星速度高达平均每秒59公里,其中45%有尾迹。由于英仙座明亮流星很多,所以即使在稍有光害的都会区,也能看到不少流星,如果在理想的观测地区,整个晚上甚至可能看见近千颗流星。

一般出现的英仙座流星亮度约在二等以上,平均亮度为2.3等,和北斗七星相近,不过偶尔也会出现多彩的火流星,亮度直逼金星,即使在光害严重的都会区也很容易看见。

英仙座流星雨的来源

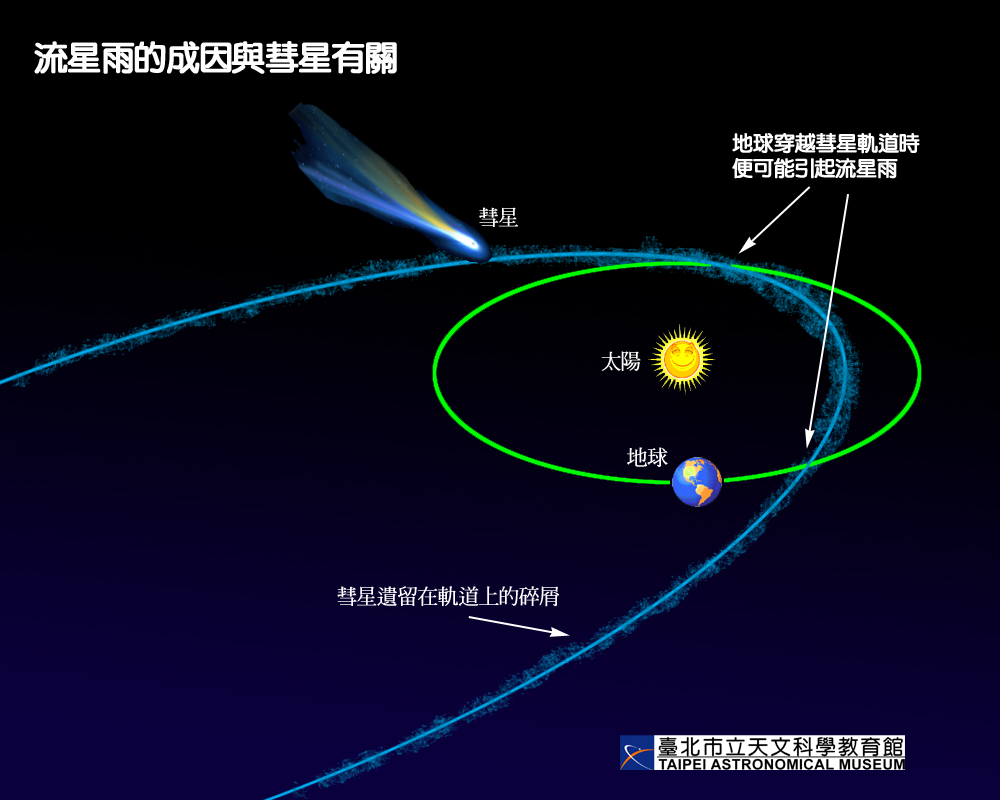

英仙座流星雨的母彗星是第109号周期彗星——斯威夫特-塔特尔彗星(109P/Swift- Tuttle)。这颗彗星直径约26公里,绕太阳公转一周约需133年。它上一次回归时间是在1992年,下一次需等到2122年。当地球接近或穿越斯威夫特-塔特尔彗星的轨道时,彗星遗留在轨道上的细小残渣(称为流星体)会受到地球引力吸引而落往地球表面,造成英仙座流星雨。其他流星雨的成因也是类似,不过有些流星雨的来源不是彗星,而是小行星,如极大期在12/14前后的双子座流星雨便是如此。

流星雨的成因与彗星有关示意图。图片版权:台北天文馆

英仙座流星群曾在1991~1992年爆出400颗以上的数量;1990年代末数量已降成100左右。1990年代之后数量增多的主因就是母彗星于1992年的回归造成的。目前彗星正远离中,流星数量也有逐年降低的趋势,不过仍不容小觑。

您可至美国航太总署(NASA)全天监测相机(network of all-sky cameras)网站观看监测相机捕捉的火流星画面。

与英仙座流星雨有关的神话故事

希腊神话故事中,英仙座所代表的希腊神话故事人物柏修斯(Perseus)是天神宙斯(Zues)和阿尔戈斯(Argos)国王的女儿达那厄(Danae)之子。因有预言指出达那厄的其中一个儿子会对阿尔戈斯国王阿克吕修斯(Acrisius)不利,阿克吕修斯就干脆把达那厄藏在铜塔裡,不使人知道她的存在。结果却被好色的天神宙斯看到,趁达那厄熟睡时,化做一阵金雨与其交配,这才有了柏修斯。所以传说英仙座流星雨就是宙斯拜访达那厄的那阵金雨呢!

如何观察流星雨

观测英仙座流星与其实非常简单,只要找一处空旷、没有光害的地点,向天顶方向观看,便可看见许多流星。如果要拍摄英仙座流星雨,可以将相机架设在稳固的脚架上,光圈开到最大,焦距调至无限远,并使用400度以上高感度,以B快门曝光即可。

斯威夫特-塔特尔彗星遗留在轨道上的尘粒接近地球时,被地球引力吸引而形成英仙座流星雨。其中,火流星与一般流星的数量比例大约是1比数十左右,在光害较严重的区域,亮度偏暗的一般流星不易看见,使可见流星数量减少。因此,观赏地点最好尽量挑选光害稀少的环境进行观察。其中,高山水汽少、光害少、空气透明度高,是最好的观察地点;其次为远离城市的乡村地区。海边因水汽含量高,易吸收星光,条件不如高山好。城市内的观赏条件最差。

流星出现的时间和位置并不固定也无法预测,观看时切勿只盯着天空某个固定的地方,以免错失他处出现的流星,所以最好是挑选视野开阔的地区,躺下后轻松扫瞄全天空即可。

如果想要留下精彩的流星影像,可利用三脚架固定数码相机或数码摄影机,对准天空、按下快门后做长时间曝光摄影即可。一般数码相机可将感光度调高,并以延迟曝光模式拍摄,将更易捕捉流星,而不致会晃动相机使星点变形。

火流星超多的英仙座流星雨

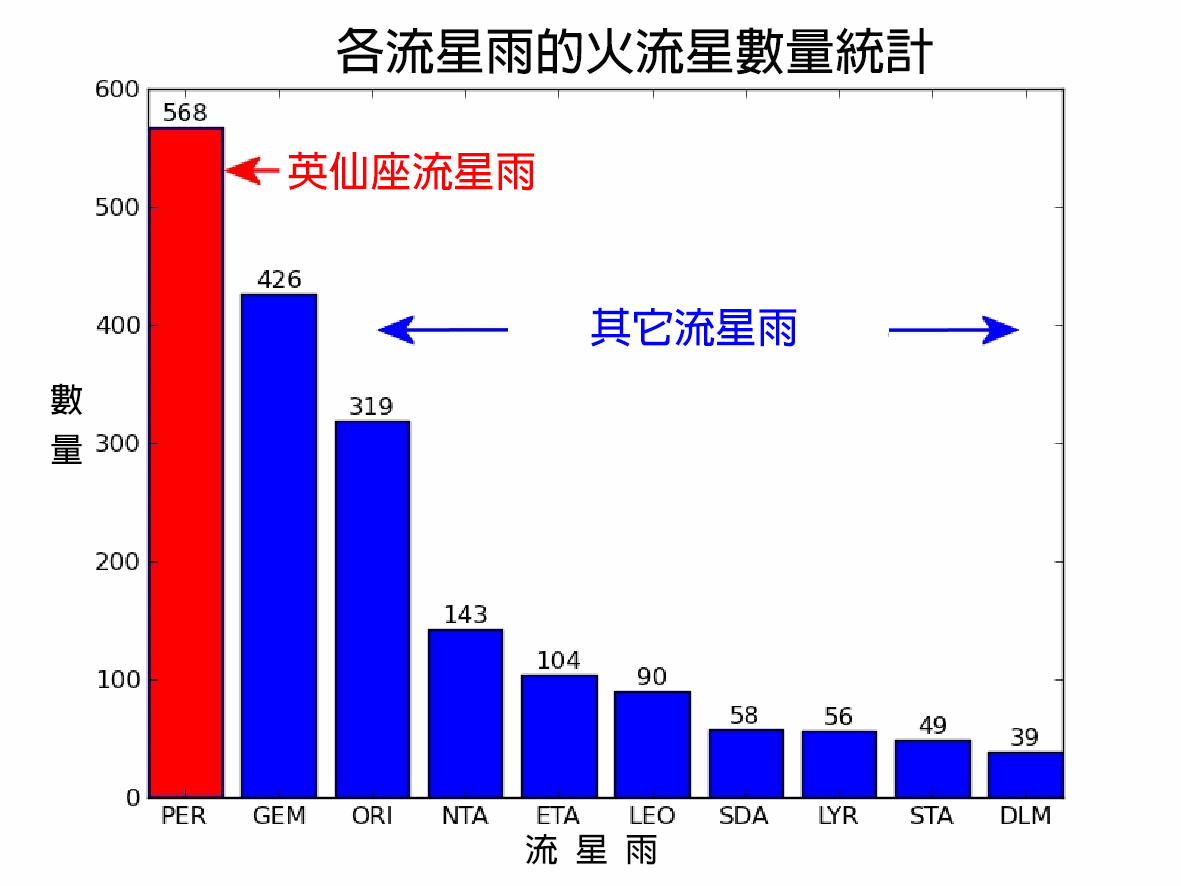

英仙座流星雨的流星速度中等(平均每秒59.6公里),亮度中等到偏亮(平均约2等),常带有残余的尾迹且常出现彩色的流星,此外,根据往年观测资料发现它是一年当中出现火流星数量最多的一群流星雨。以下为自2008-2013年观测到的火流星统计数量统计,火流星数量最多的就是英仙座流星雨(PER),其次为12月中旬的双子座流星雨(GEM)、猎户座流星雨(ORI)等。英仙座流星雨火流星最亮亮度平均约为-2.7等,双子座流星雨则为-2等,几乎比英仙座流星雨的还暗了近1个星等。

美国NASA流星体环境研究室(Meteoroid Environment Office)研究员Bill Cooke指出:英仙座流星雨的火流星数量之所以这么多的原因,很可能是因为它的母彗星也比较大的关系。

因此,数量稳定,流星平均亮度高,发生在气温适宜的夏季,使得英仙座流星雨成为非常适合大众观赏的一群流星雨。

全年各流星群的火流星数量统计图。

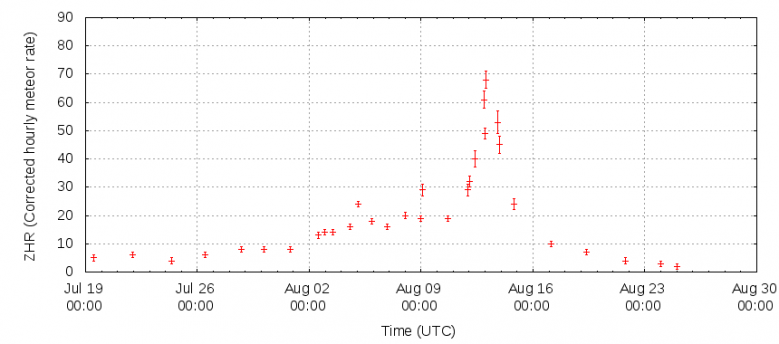

下方是国际流星雨组织(IMO)汇整全球观测者报告的2014年英仙座流星雨数量随时间变化图。2014年在几近满月的月相影响下,ZHR最多时(ZHRMAX)仍达68颗,且亮度指标(r)达2.0,比原本预估的2.2还亮。由此可知,英仙座流星雨绝对是值得推荐观赏的天然烟火秀喔!

英仙座流星雨的历史

英仙座流星雨最早的历史记录出现在西元36年的中国史籍中,记录了超过一百颗流星,日本与韩国也分别在八至十一世纪有详细的记载,但十二至十九世纪则只有零星记录。八月流星之多早已为人所知,英仙座流星雨甚至有「圣劳伦兹之泪」之称,因为在每年八月十日的圣徒日时,在英仙座总有大量的流星出现,但英仙座流星雨每年周期性出现的确认则是在1835年被记录。

第一位对英仙座流星雨进行计数统计的是Eduard Heis,他在1839年统计每小时英仙座流星数量达160颗,自此之后,Heis与全球其他观测者每年都做类似的计数,至1858年止,历年来平均每小时出现数量为3788颗,有趣地是,1861年突然激增至78102,1863年更提高至109215,到1864年数量仍高于平常。根据Giovanni Virginio Schiaparelli计算18641866年英仙座流星雨轨道的结果发现,英仙座流星雨极有可能和一颗周期120年的Swift-Tuttle彗星(1862 III)有关,因为每当这颗彗星接近近日点后,流星数量便有激增的现象。109/P Swift-Tuttle彗星最初是由Lewis Swift与Horace Tuttle分别于1862年七月发现的,当时它是一颗7.5等的彗星,9月初时升高至二等,彗尾长25~30度(北斗七星的六倍长),相当壮观!这也是人类首度发现流星雨和彗星之间的关联。

到了二十世纪初,英仙座流星雨数量有降低的趋势,在1901~1910年间,Denning的统计平均每小时数量为五十颗左右,1911年更降到只有四颗,1912年也只有12颗。正当人们怀疑英仙座流星雨是否已经「寿终正寝」时,接下来的几年它却又恢复正常,并在1920年意外地发生大爆发,达到每小时两百颗以上!最令人不解的是,此时其母彗星在远日点附近!虽然英仙座流星雨1920年代有几年又陷入低潮,但是在1931年与1945年分别又达到每小时160颗与189颗的规模,后来一直到1960年代都没再发生异常现象。

1973年,Brian G. Marsden预测Swift-Tuttle彗星将在1981年9月16.9日到达近日点(+/-1.0年),这个消息立即吸引了大批的观测者加入英仙座流星雨的监测行列。这项预测果然没有让人失望,英仙座流星雨从19661975年间的平均每小时65颗跃增至19761983年的90颗,1983年时最高甚至达到187颗过,虽然这次流星观测者算是大饱眼福,但彗星观测者却始终没有看到这颗神秘的Swift-Tuttle彗星。

在1983年的高峰之后,英仙座流星雨又开始走下坡,1984年的极大期刚好在满月后一天,但荷兰流星协会仍然记录到最高每小时60颗。1985年,虽然没有月光的干扰,但数量已降至每小时40~60颗,1986年的情况也差不多。

1990年代初,Marsden公布了新的预测,如果P/Swift-Tuttle彗星与1737年Kegler所观测的是同一颗彗星,那么它将在1992年十二月再度通过近日点,随后,Swift-Tuttle彗星在1992年二月被发现,但英仙座流星雨则到1993年才在欧洲出现极大,当时全球观测者蜂拥至中欧观测这次流星雨,果然不负众望地出现每小时200~500颗的惊人数量,这股高潮一直持续到1994年。

自1860年代起,参与英仙座流星雨观测与记录者就不断增加,使得英仙座流星雨的记录相当丰富且完整,其中又以William F. Denning的记录最多,他在1869~1898年间,共记录了2409颗英仙座流星,是第一位测量出辐射点每日移动量的观测者。

除了主要辐射点在英仙座η外,自1879年以来还有几个次群也都曾被记录过,例如Denning 就指出他曾在英仙座χ和γ同时观测到流星群,在次群中又以英仙座γ最活跃、最常被观测到的流星雨。英仙座流星雨除了η的主群与次群中最活跃的γ群外,还有α、β群,但出现时间非常短暂。以下是各次群的记录统计:

γ群:主要出现在八月十一至十六日间,辐射点为赤经41度,赤纬+55度,辐射圈直径约2度,流星数量随主群变化。

χ群:出现于八月七日至十六日间,辐射点赤经35度,赤纬+56度,辐射圈直径约2度,极大出现于八月九至十一日间。

α群:出现于八月七日至二十四日间,辐射点赤经51度,赤纬+50度,辐射圈直径约1.5度,极大出现于八月十二至十七日间。

β群:出现于八月十二日至十八日间,辐射点赤经47度,赤纬+40度,辐射圈直径约1度,出现数量不规律是英仙座流星群中最弱的次群。

在最近三、四十年间的观测中也发现了一些有趣的现象。英仙座流星的亮度似乎在极大前比较亮,1953年,A. Hruska(捷克)发现在八月八日至十二日间出现的英仙座流星平均亮度约2.5等,但八月十二、十三日降到2.8等,十四、十五日更降到3.4等,1956年,Zdenek Ceplecha也观察到类似的光度降低现象:八月四至十日间平均亮度为2.68等,但八月十至十五日则降至2.94等,光度最高的时段反而发生在八月六、七两日的2.31等,十三、十四日为3.18等。虽然Hruska与Ceplecha 的观测结果似乎不尽相同,但从各方观测报告来看,两者的数据皆获得支持。1983年,另一支西班牙流星观测组织对英仙座流星雨的光度作了详尽的记录,结果比较接近Hruska的数据,在八月一日至十三日间,流星的平均亮度从1.75 逐日降至2.04等,之后在十四日降至2.19等,十五日2.52等,十七日2.77等,十九日2.92等,二十日为3.45等。英国流星协会主席Robert Mackenzie认为英仙座流星光度分布是受到流星体质量密度变化的影响。

1986年,Paul Roggemans(比利时)在七月二十七日至八月十六日间共观测了1315颗英仙座流星,平均光度为3.10等,其光度变化大约是逐日递减10%,但有两个例外,一是八月五、六日与六、七日间,光度陡降至3.54 等,第二个是在八月九、十与十、十一日间,光度降至3.71等,从这组资料来看,似乎又较接近Ceplecha的说法。不论如何,从上述这些光度记录可知,英仙座流星雨的流星体分布并不均匀。

另一项从最近三、四十年统计出来的结果发现,英仙座流星出现尾迹的比率相当高,这也是英仙座流星雨在古代即受到注意的关键之一。Miroslav Plavec研究了19331947年间8,028个英仙座流星,发现在1933年有尾迹的比率为45%,1936年为60%,1945年35%,1947年则为53.5%,从19311985年间将近六万颗流星记录来看,有尾迹的比例则为45%。自1860年代起,英仙座流星雨的轨道资料就一直比其他流星雨都要多且详细,尤其在最近几十年间,天文摄影与电波观测兴起,使得轨道要素的准确性更加提高。

图说:英仙座流星雨(NASA/JPL)