浦东新区新闻办说,经过紧锣密鼓地内部装饰和布展,上海天文馆项目已临近整体工程尾声,预计2021年6月中下旬择期试运行。该馆建筑面积超38000平方米,布展面积达到12500平方米,有三个主展区和三个特色展区。从空中俯瞰,上海天文馆的建筑就像一架巨大的时间机器。

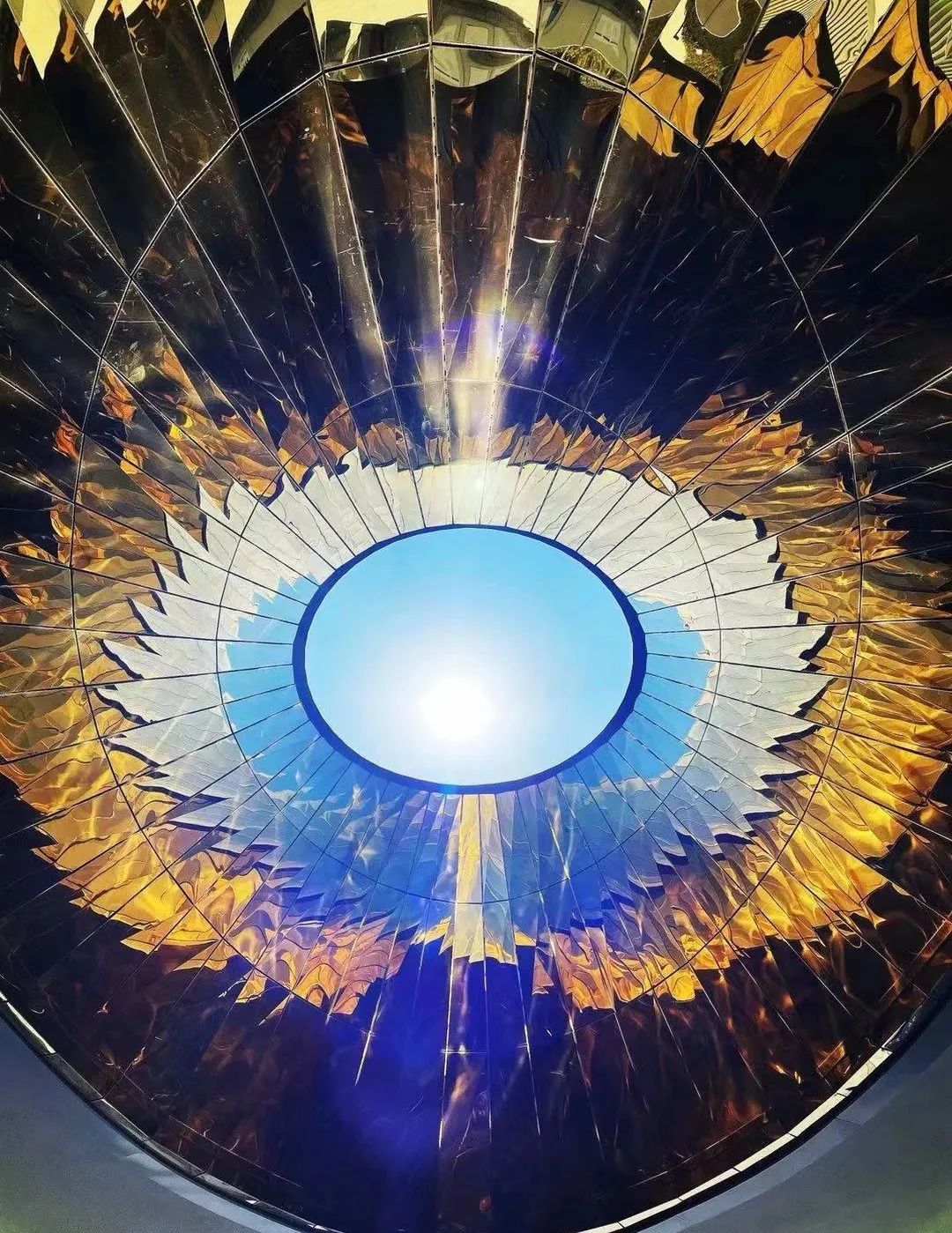

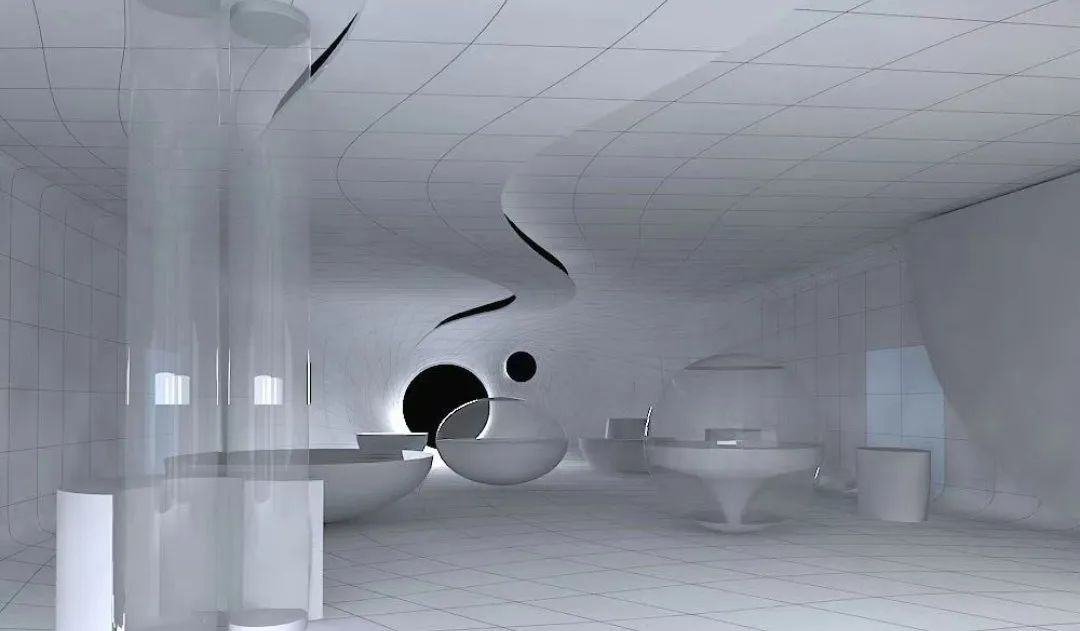

内径23米、外径约30米的球幕影院,从远处看去,就像一个天体漂浮在空中,阳光从镂空的圆环投射下来,会在地面上形成一个圆弧,随着时间推移而在地面移动。

形似巨碗的倒转穹顶,则采用了与常见的“穹顶”相反的构造,以“再造一个新的地平线”为设计理念,当游客置身其中,好像走进了一处与凡世隔绝的山谷,只留下头顶一片纯净的天空“与天对话”。

透过金碧辉煌的圆洞天窗,阳光可从洞口倾泻而下,在地面上形成一个圆形光斑,该光斑在地面随着时间的变化而移动。每年夏至前后的正午,圆形光斑将与地面上预设的圆形标志完美重合。

建成后,上海天文馆将以“大历史+大结构”为框架,全景展现宇宙浩瀚图景,打造多感官探索之旅。

观众可以通过数据可视化、AR、VR、生物识别、人工智能等先进技术参与互动,了解天文科学知识;深入高仿真场景,沉浸式地体验宇宙空间环境;在“天文数字实验室”体验前沿研究,在“星闻会客厅”追踪天文热点,在“中华问天”聆听院士讲述科研故事。

展品方面,上海天文馆已征集了约70件精品陨石,其中包括品相精良的月球陨石、火星陨石、灶神星陨石,还有著名的中国随州陨石、俄罗斯阿林陨石等世界著名陨石。

此外,上海天文馆还征集了120多件/套精彩文物藏品,如著名科学家牛顿、伽利略、开普勒、惠更斯等大师的原版著作,精美的弗拉姆斯蒂德星图、波德星图、哥德巴赫星图等。

整个天文馆的主展区和一些特色展区布展已经基本告一段落,目前主要是展区灯光、音效的调试。如果按百分比计算,目前90%的工作基本已完成,预计6月份左右试运行。

摄影:朱洁

资料:浦东新区新闻办

* 转载请注明来自浦东发布官方微信

★★★

★★★